環濠(かんごう)とは室町時代(西暦1336年から1573年)にはすでにあった濠(ほり)です。当時の堺市は繁栄を極めた豪商たちが自治都市を築いており、環濠は都市の防御機能を担っていました。豊臣秀吉に一度埋め立てられていますが、江戸時代にさらに外側に新たに掘削されました。現在では一部に残るだけです。

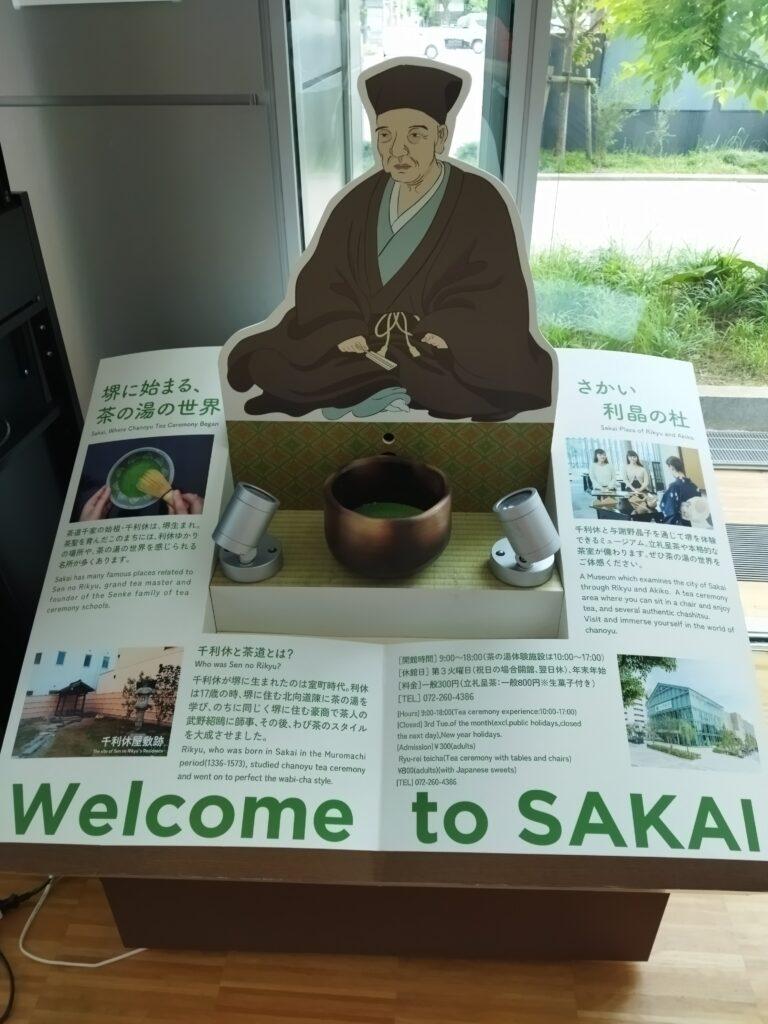

今回は「さかい利晶(りしょう)の杜」(堺市立歴史文化にぎわいプラザ)を紹介します。

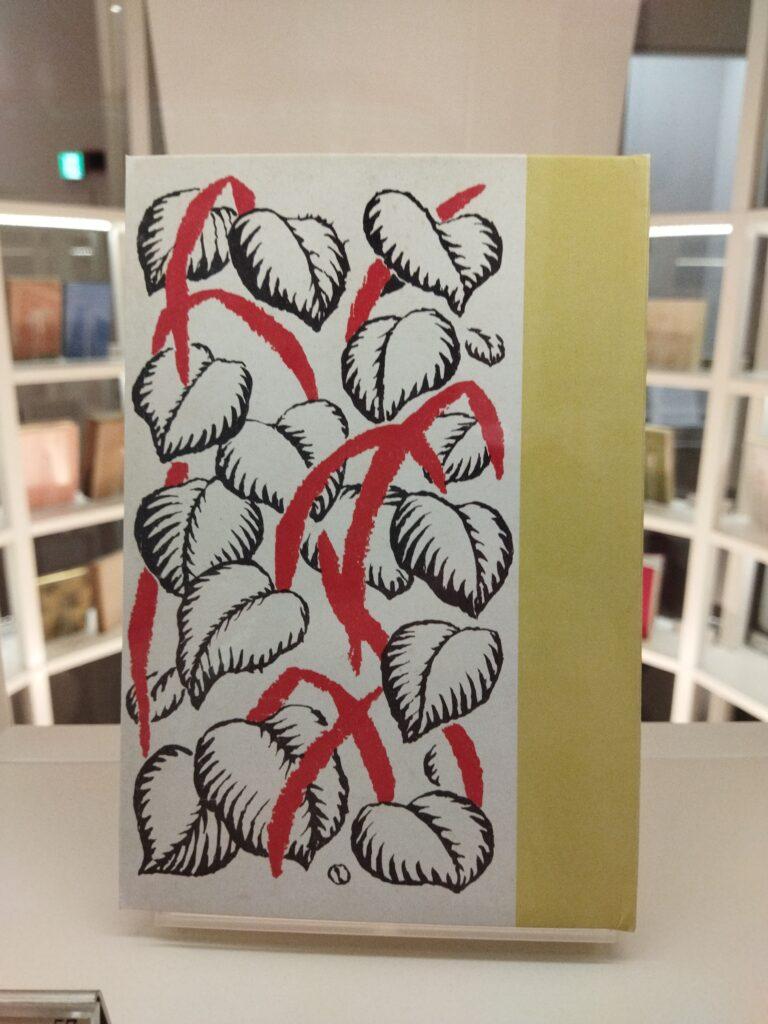

さかい利晶の杜[千利休と与謝野晶子]

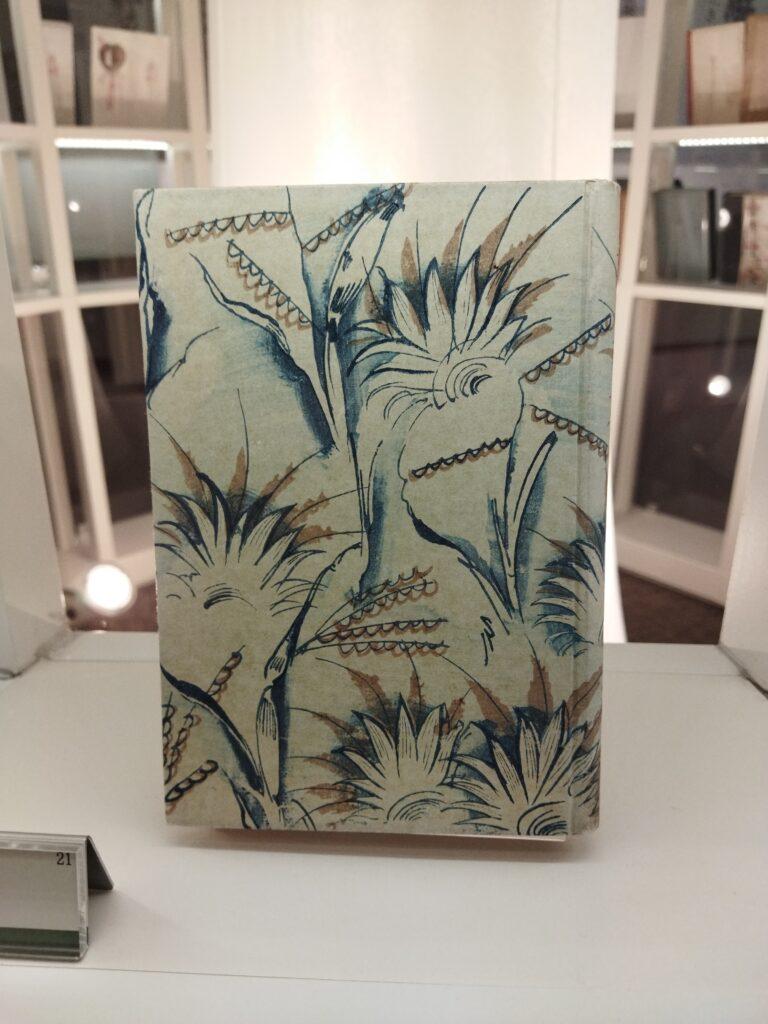

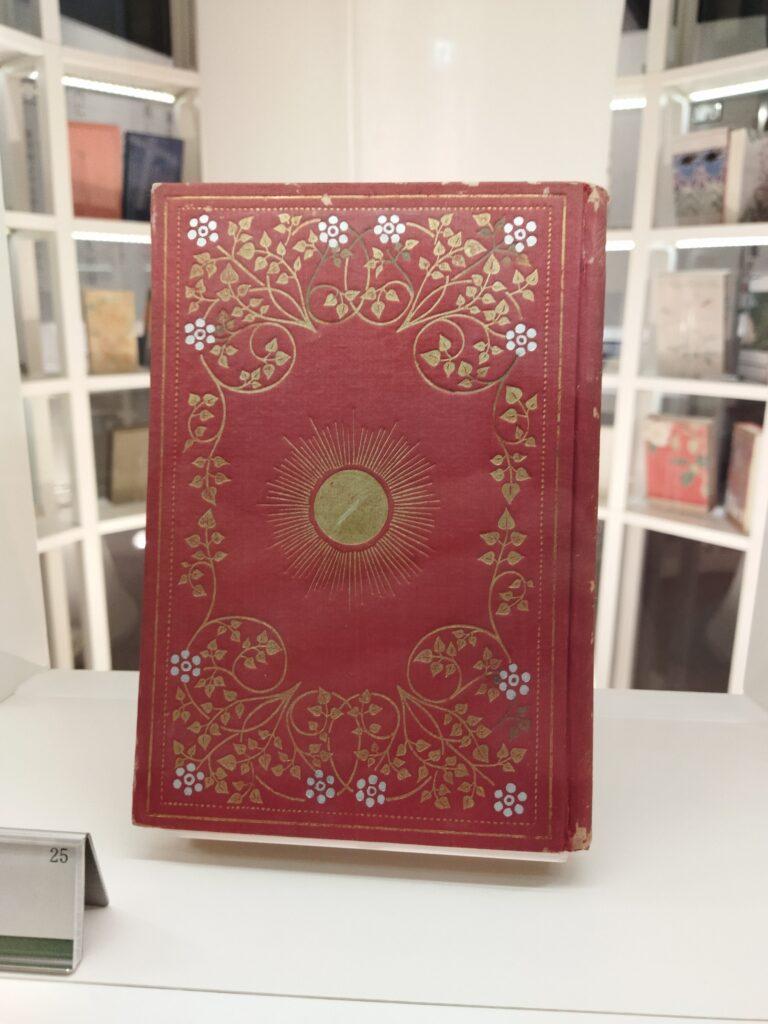

千利休について

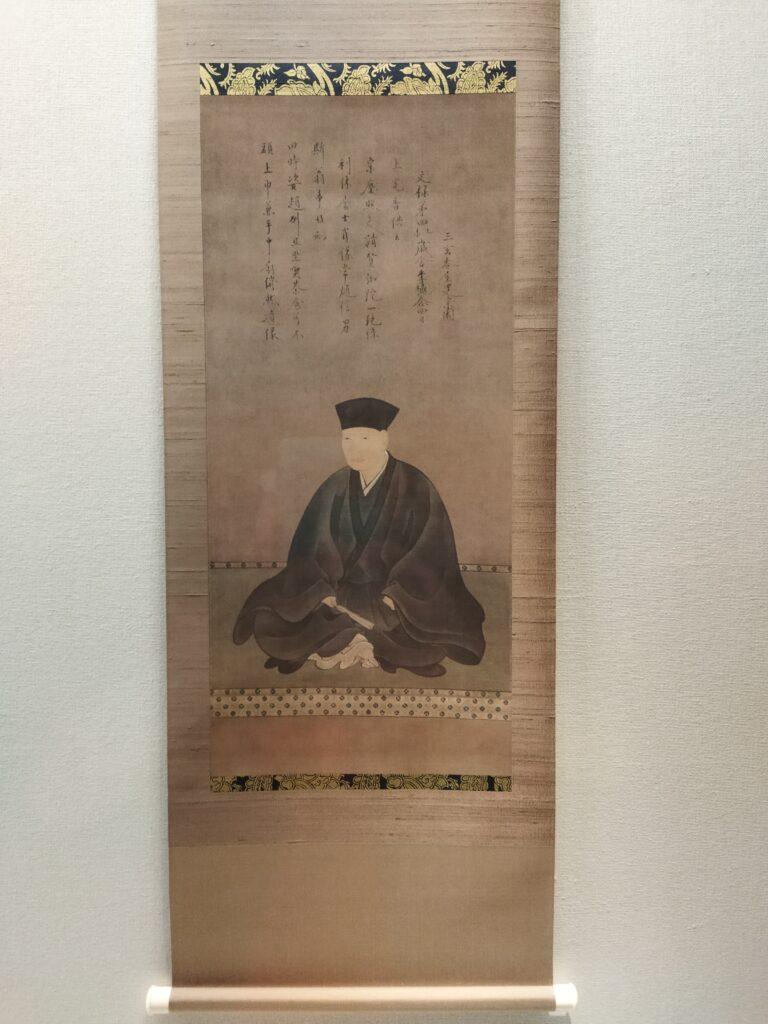

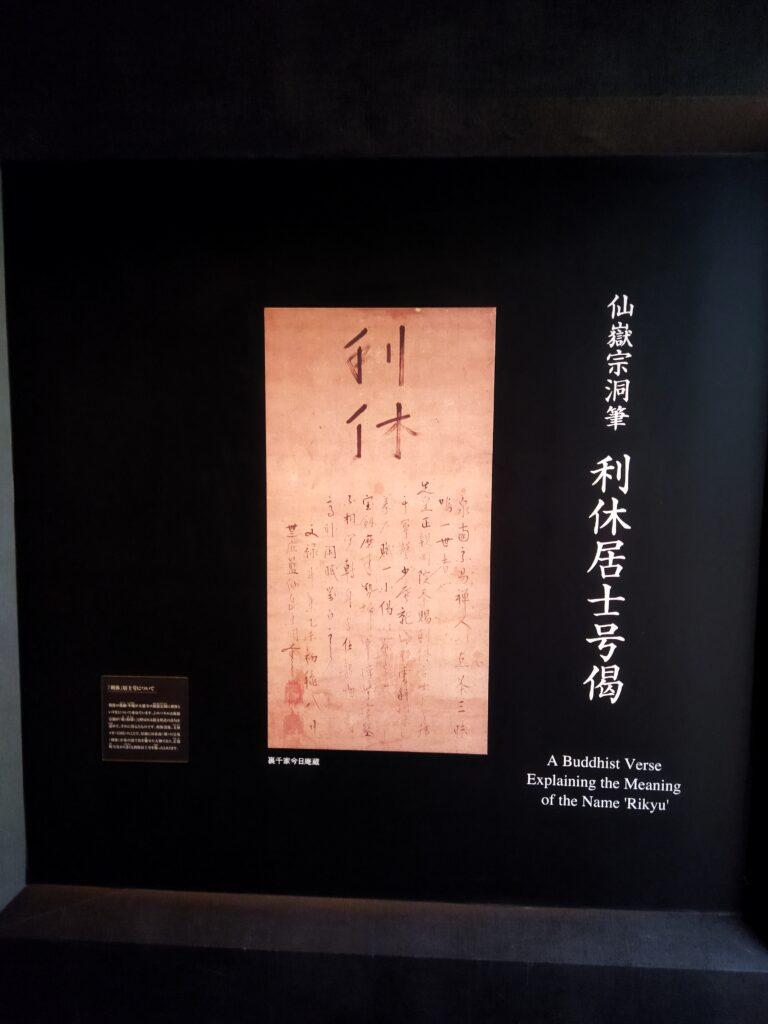

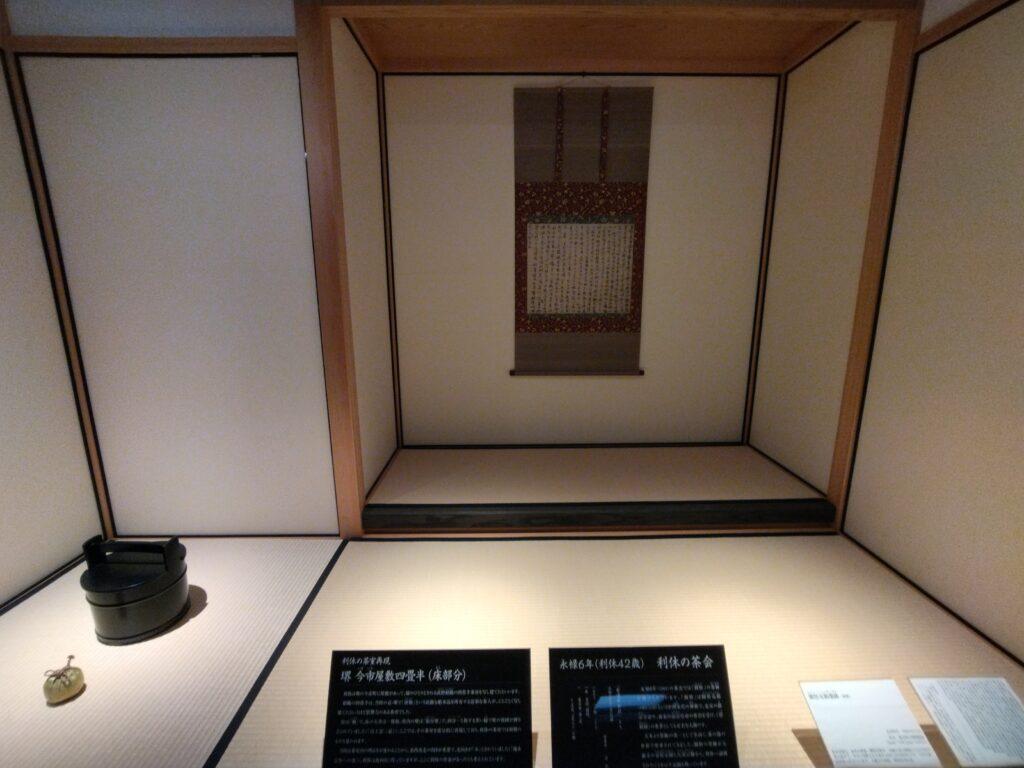

千家茶道の祖であり、わび茶の大成者として知られる千利休(1522-1591)は堺の商家に生まれ、その生涯の大半を堺で過ごしました。名を与四郎、法名を宗易、斎号を抛筌斎と称し、正親町天皇から利休居士号を賜ります。堺の豪商・武野紹鷗に茶の湯を習い、天下人・織田信長や豊臣秀吉の茶頭として仕えました。とりわけ、秀吉には茶頭の筆頭として仕え、禁中茶会や北野大茶湯の開催に尽力し、世に「天下一の茶の湯者」と称されました。

堺は古くから港町として発展しましたが、1467年に京都で応仁文明の乱がおこり、日明貿易の拠点が兵庫津から堺に移ったことを受け、貿易港として繁栄しました。

そのころ堺では細川氏の支配下で商人たちが自由に商売をしており、また会合衆(かいごうしゅう)と呼ばれる有力商人たちによって合議制による都市運営が行われ、堺は黄金期を迎えました。商人たちは茶の湯を好み、都市文化を形作っていきました。

茶人としても秀でていた堺の商人は、天下人・織田信長、豊臣秀吉の茶頭(茶の湯の宗匠)として重用されました。津田宗及(つだそうぎゅう)、今井宗久(いまいそうきゅう)、千利休の三人は、「天下三宗匠」と称されました。

茶の湯(わび茶)は武野紹鷗が中興し、千利休が大成したと言われています。その両者を育んだ堺は、新たな茶の湯を盛んに試みた都市でした。ポルトガル人の宣教師ジョアン・ロドリゲスは「数寄(すき)と呼ばれるこの新しい茶の湯の様式は、有名で裕福な堺の都市に始まった。」(日本教会史)と記録しています。(さかい利晶の杜HPより)

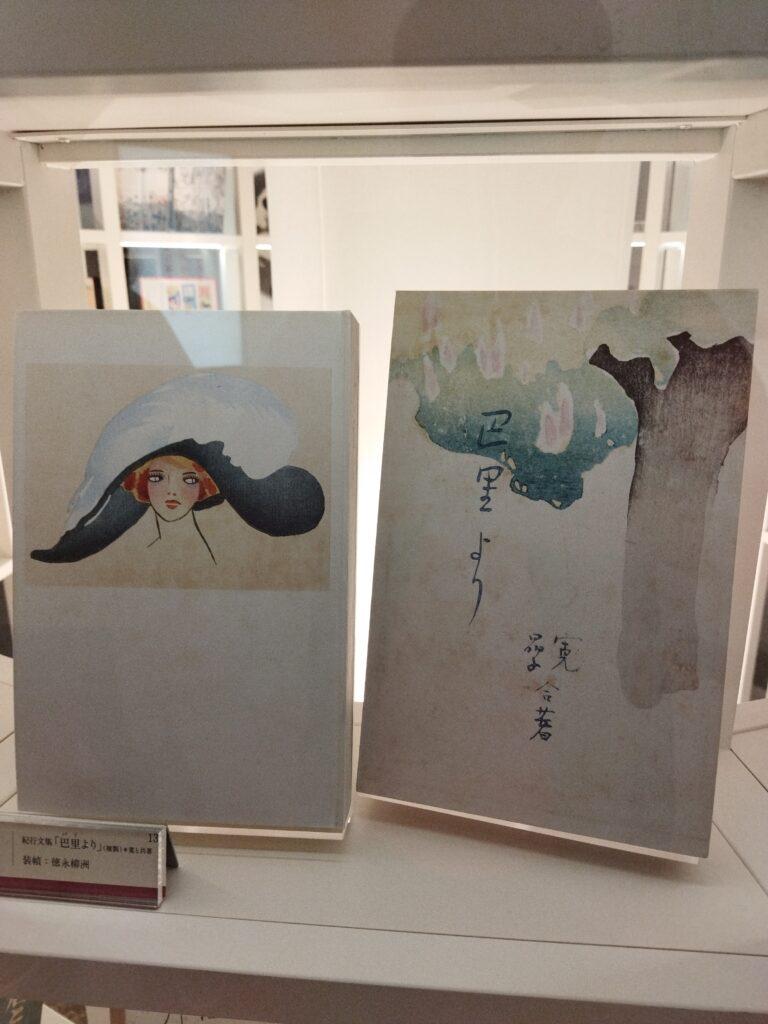

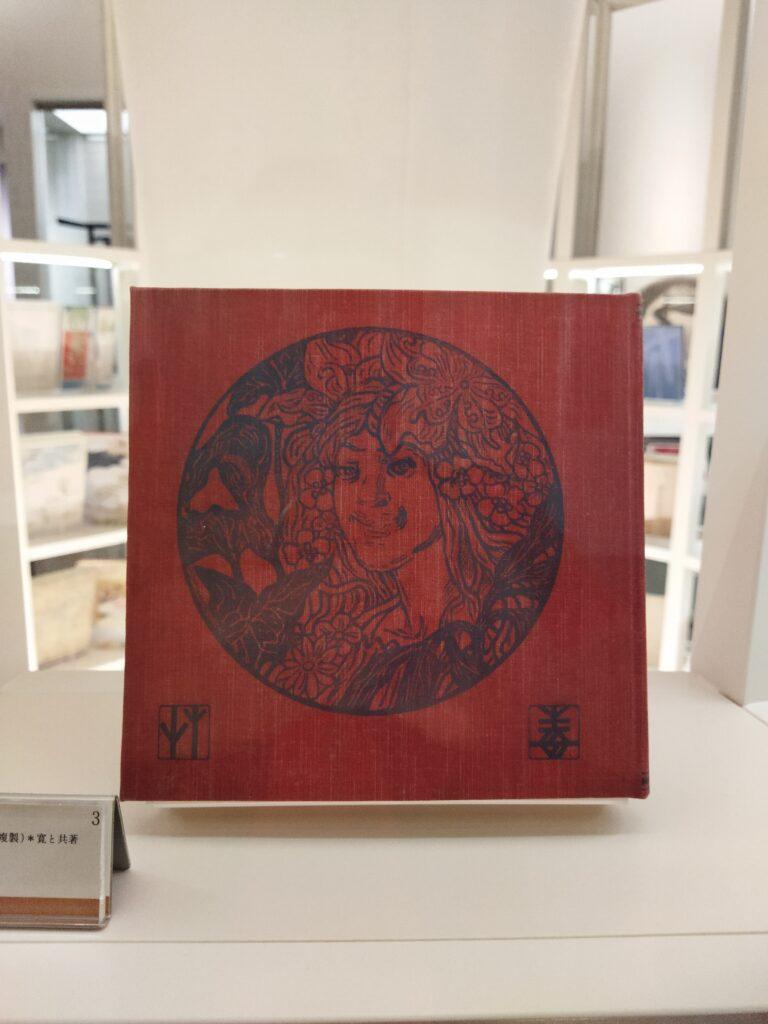

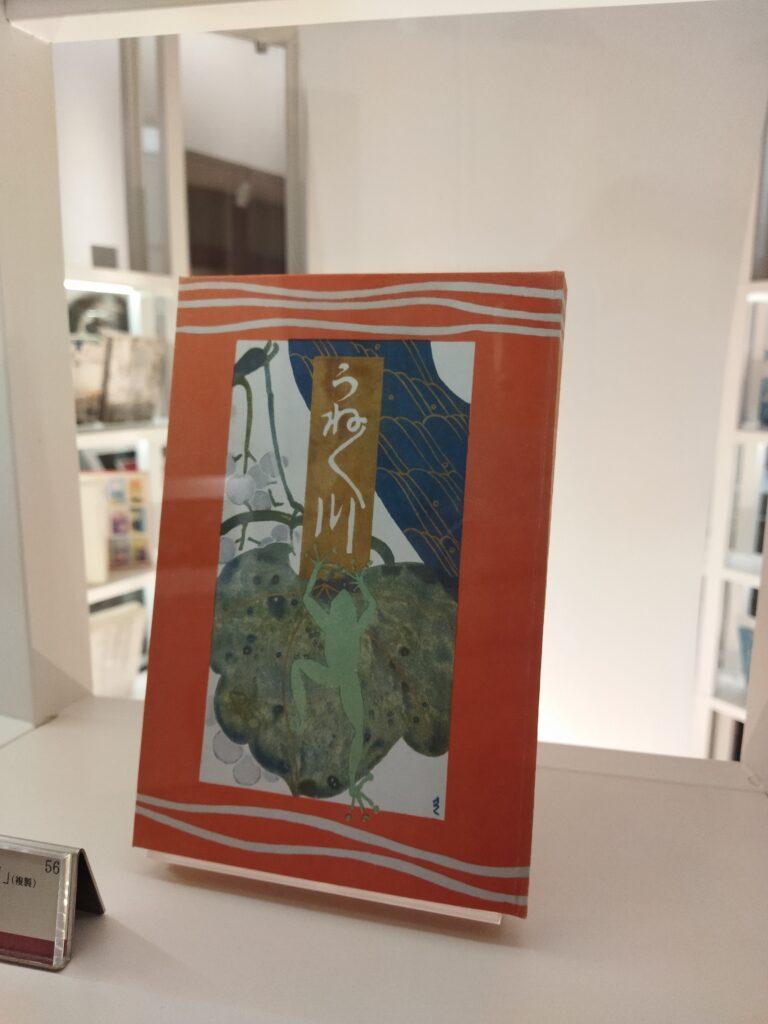

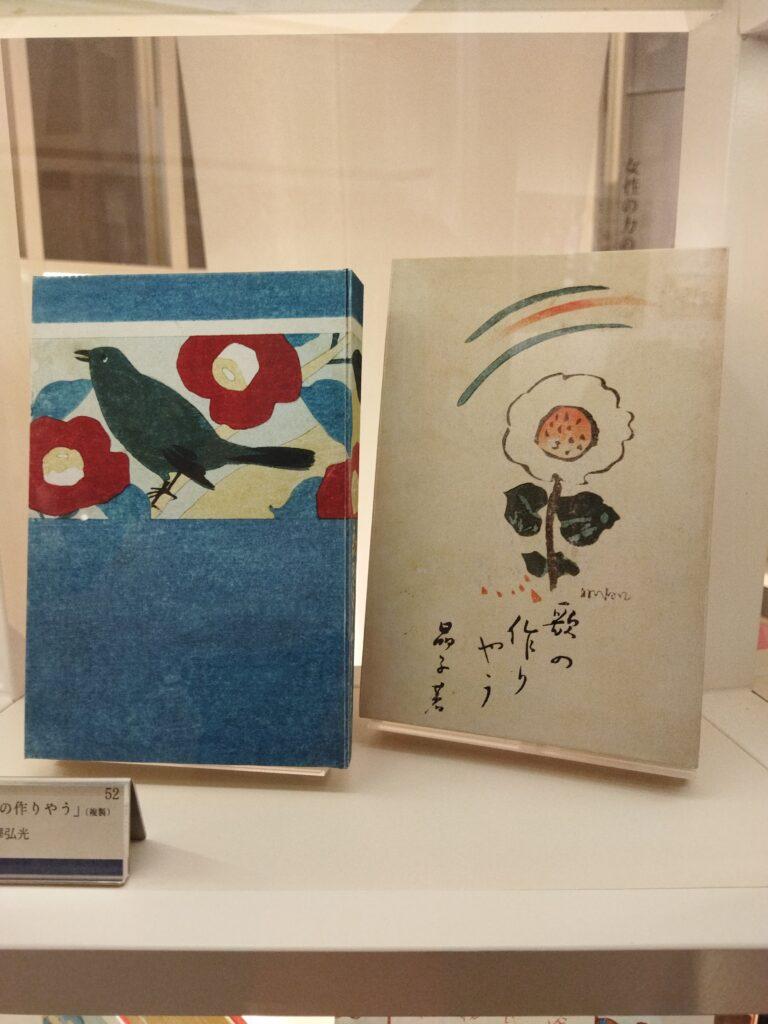

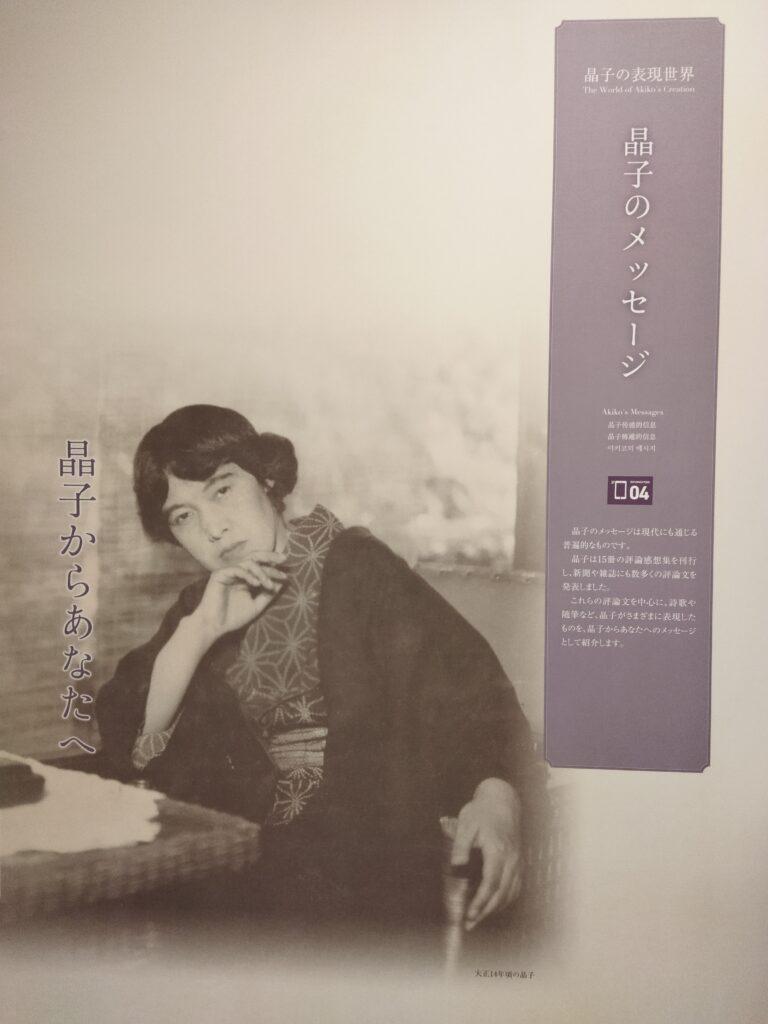

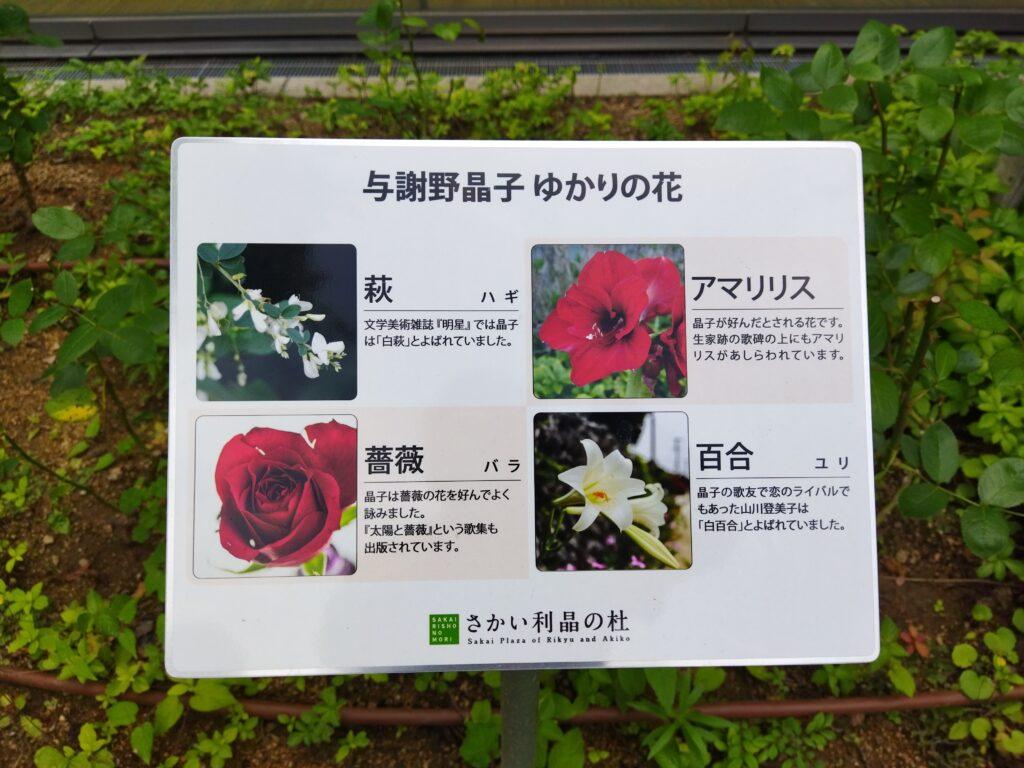

与謝野晶子について

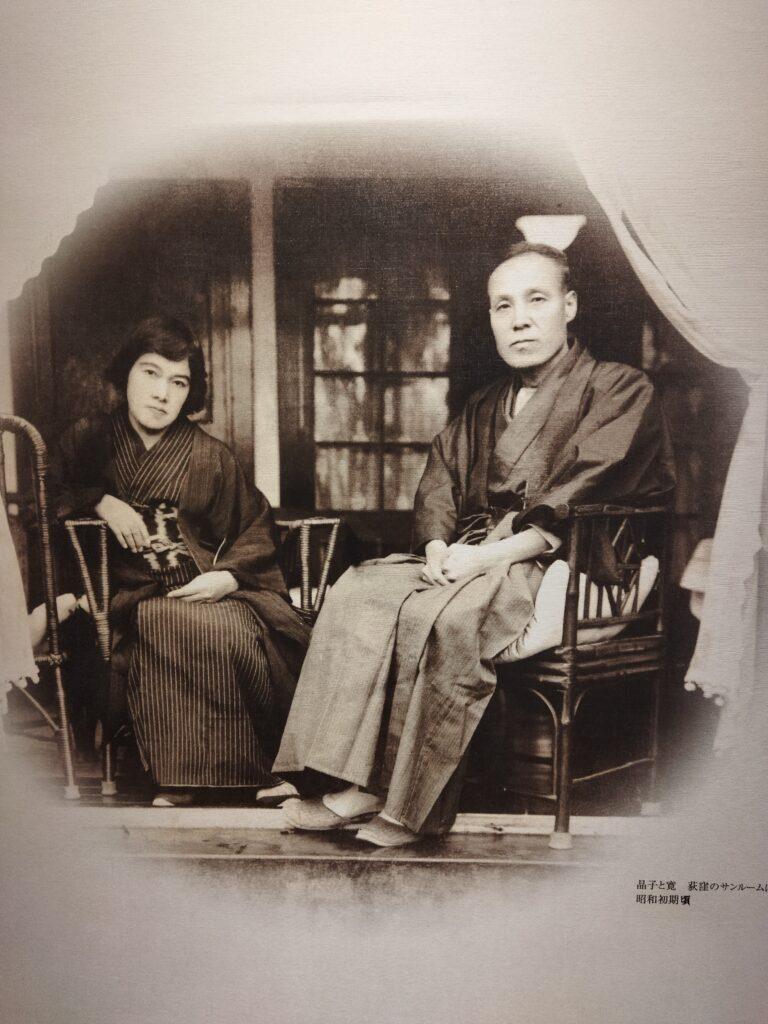

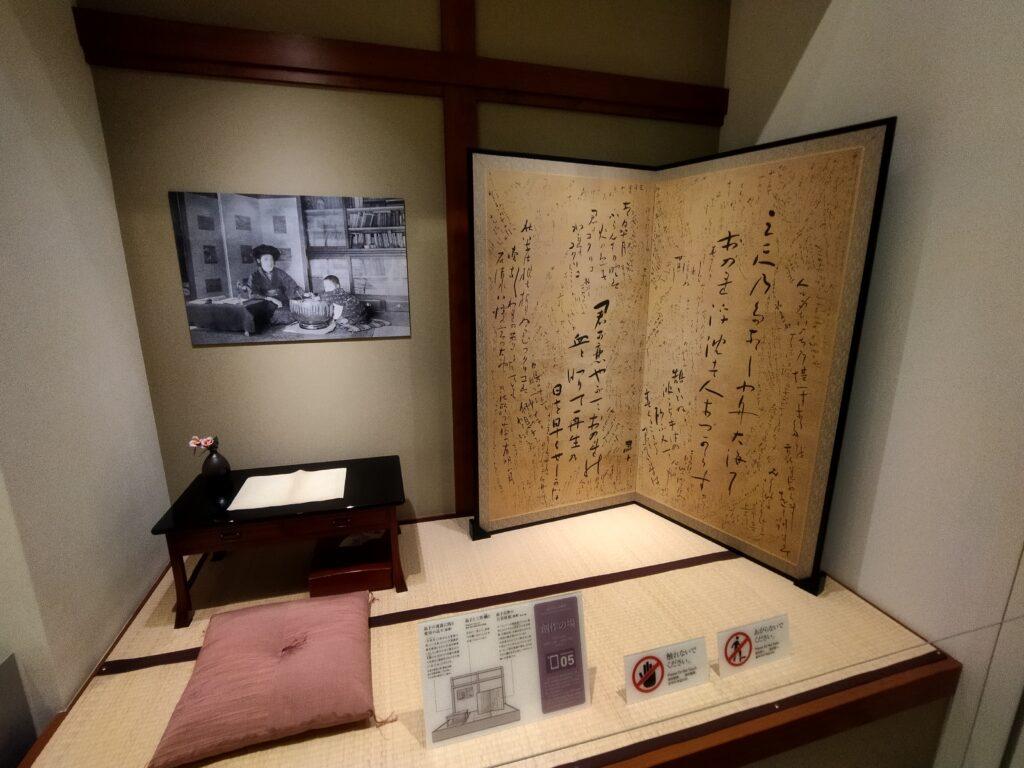

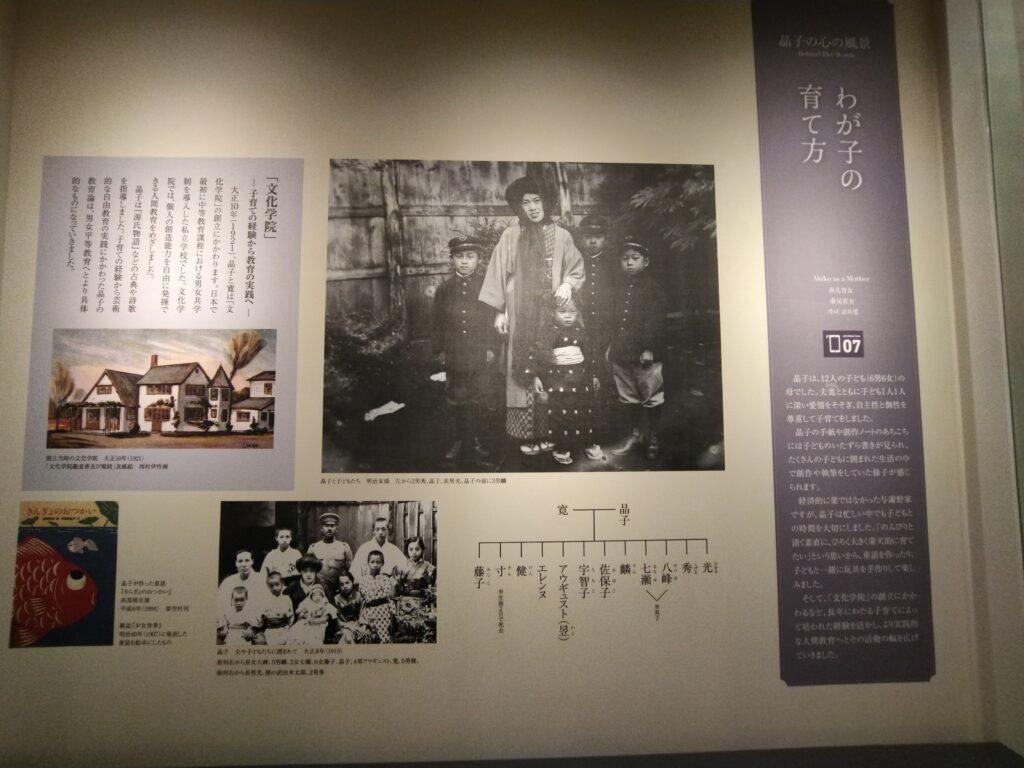

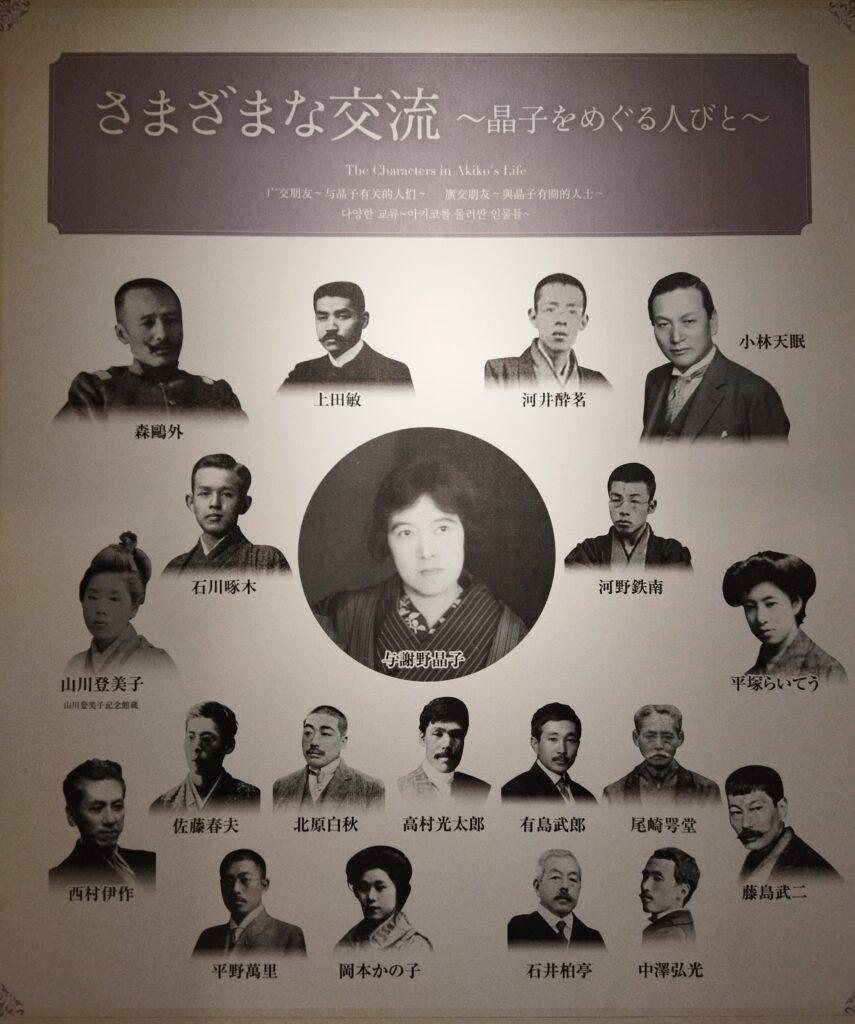

明治11年(1878)12月7日、現在の堺市堺区甲斐町にあった和菓子商「駿河屋」の三女として生まれました。家業を手伝いながら文学会に入会するなど多感な少女時代を堺で過ごします。22歳で上京し、歌の師である与謝野寛(鉄幹)と結婚して12人もの子どもの母となりました。代表作には、歌集『みだれ髪』や詩「君死にたまふことなかれ」があります。歌人として有名ですが、その活動は詩歌にとどまらず『源氏物語』の現代語訳や社会問題、教育問題にかかわる評論など、その表現世界の幅を広げてきました。特に評論文は、現代にも通じる普遍的なメッセージを発信し続けています。昭和17年(1942)5月29日に63歳の生涯を終えます。毎年、堺市では命日に、「白桜忌(はくおうき)」という法要がいとなまれています。(さかい利晶の杜HPより)

[さかい利晶の杜]

堺市立歴史文化にぎわいプラザ 大阪府堺市堺区宿院町

堺市はこれまであまり訪問したことがありませんでした。妻がいろいろと調べてくれて、堺市は古くから貿易が盛んでそれで豪商も多く、様々な伝統産業が今も残る歴史ある町だということが分かってきました。

まだ、一部の紹介ですが皆様にも「堺市の伝統と見どころ」を紹介したいなぁと思っています。

これからもう一ヶ所観光して、本日は南海「泉佐野駅」付近のビジネスHOTELに一泊します。

記:桃太郎

コメント